佛日庵の歴史と由来

佛日庵は、鎌倉五山第二位 臨済宗円覚寺派の大本山である円覚寺の塔頭寺院です。円覚寺は、鎌倉時代の弘安5年(1282年)、鎌倉幕府の8代執権・北条時宗公が中国・宋より無学祖元禅師(佛光国師)を招いて開山されました。

佛日庵は、鎌倉五山第二位 臨済宗円覚寺派の大本山である円覚寺の塔頭寺院です。円覚寺は、鎌倉時代の弘安5年(1282年)、鎌倉幕府の8代執権・北条時宗公が中国・宋より無学祖元禅師(佛光国師)を招いて開山されました。

18歳で執権職に就き2度の元寇という国難に立ち向かった時宗公は、佛光国師を師として深く禅宗に帰依し、国家の鎮護、禅を弘めたいという願い、そして元寇による殉死者を敵味方の区別なく平等に弔うため、円覚寺の建立を発願されました。時宗公は今の佛日庵の場所に小さな庵をむすび、禅の修業を行ったと言われています。弘安7年(1284年)に時宗公が亡くなると、間もなく開基廟として整備されました。

北条氏滅亡後は次第に衰微しましたが、室町時代の末期の天文年間(1532~55)に鶴隠周音(かくいんしゅういん)が開基廟の南に玉泉軒を営み、そこに居しました。北条氏の末裔を称し鎌倉を治下に収めた後北条氏(小田原北条氏)の庇護を受けた鶴隠周音は、玉泉軒を佛日庵と改称し、円覚寺の塔頭として中興しました。川端康成の小説『千羽鶴』の舞台になったことでも知られる茶室 烟足軒(えんそくけん)も、もともとは常に茶を嗜んだという鶴隠周音が構えたものです。

開基廟の中には、時宗公、その子で鎌倉幕府の9代執権・貞時公、孫の鎌倉幕府の14代執権・高時公の各木像と、時宗公が禅の修業をしていたときに信仰していたと言われる十一面観音坐像(鎌倉観音霊場第三十三番)が安置してあります。本堂には南北朝期の地蔵菩薩坐像(鎌倉地蔵霊場十四番)と鶴隠周音木像が安置してあります。現在の本堂は、平成19年(2007年)に建てられたものです。また、天明年間(1781~88年)に円覚寺山門建立の時に使われた長さ48尺の物差しが現存しています。

開基廟の中には、時宗公、その子で鎌倉幕府の9代執権・貞時公、孫の鎌倉幕府の14代執権・高時公の各木像と、時宗公が禅の修業をしていたときに信仰していたと言われる十一面観音坐像(鎌倉観音霊場第三十三番)が安置してあります。本堂には南北朝期の地蔵菩薩坐像(鎌倉地蔵霊場十四番)と鶴隠周音木像が安置してあります。現在の本堂は、平成19年(2007年)に建てられたものです。また、天明年間(1781~88年)に円覚寺山門建立の時に使われた長さ48尺の物差しが現存しています。

庭に咲く四季折々の花は一年を通じて楽しませてくれます。種類豊富な紫陽花をはじめとして、まるで天を舞う龍のような長寿の木・臥龍梅、中国の作家・魯迅から贈られた白木蓮(ハクモクレン)や泰山木(タイザンボク)、そして、鎌倉文士のひとり、作家の大佛次郎夫人から贈られた垂れ桜など、決して広くはありませんが、四季を通じてお楽しみいただけるかと思います。

拝観

●午前9時~午後4時

12月31日のみ、午後11時に再開門、本堂と開基廟にて歳旦の読経があります。(拝観無料でどなたでもお参りいただけます)

〈拝観料〉

●拝観 100円

※団体割引はありません。障害者手帳をお持ちのかた、およびその介護者(1名)は無料。

※佛日庵へお越しの際は、円覚寺総門にて円覚寺拝観料を別途お納め下さい。

※1月1日~3日は、拝観無料でお参りいただけます。

※5月5日は、中学生以下のお子様は拝観無料でお参りいただけます。

●お抹茶(落雁付) 700円

冷たいお抹茶(夏季のみ)、ホットコーヒー、アイスコーヒー(夏季のみ)もございます。

〈撮影について〉

境内での三脚、一脚は使用禁止です。

ご本尊の撮影はご遠慮ください。

※商業的にご使用になる場合は、事前に使用許可を得てください。

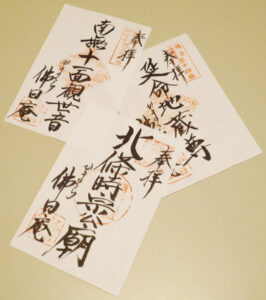

●御朱印 500円

佛日庵でお書きしている御朱印は3種類です。

①北条時宗公御廟所

①北条時宗公御廟所

開基廟におまつりしている「北条時宗公像」です。

②十一面観音 鎌倉観音霊場第三十三番

開基廟におまつりしている「十一面観音坐像」です。

③延命地蔵尊 鎌倉地蔵霊場十四番

佛日庵本堂におまつりしているご本尊「延命地蔵菩薩坐像」です。

アクセス

〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内434番地

臨済宗大本山円覚寺山内

電話:0467-25-3562

FAX:0467-60-4608

E-mail:info@butsunichian.com

●電車でのご来山

JR横須賀線(湘南新宿ライン)北鎌倉駅下車 徒歩約10分

●お車でのご来山

横浜 ・横須賀道路「朝比奈インター」を降り約20分。

檀信徒の方は、円覚寺の駐車場をご利用ください。(約20台分、予約不可)

観光でお越しの方は、門前の有料駐車場をご利用ください。

●バスでのご来山(江ノ電バス)

鎌倉駅発「大船駅行」「上大岡駅行」「本郷台駅行」または、大船駅発「鎌倉駅行」

「北鎌倉駅バス停」下車徒歩1分

より大きな地図で 佛日庵 を表示

住職メッセージ

かつてお寺は信仰の場であると共に文化活動を後押しする場所でした。特に臨済宗は茶道を定着させるなど、日本文化の発展に大きく寄与しておりました。

かつてお寺は信仰の場であると共に文化活動を後押しする場所でした。特に臨済宗は茶道を定着させるなど、日本文化の発展に大きく寄与しておりました。

佛日庵では、お寺を、本来そうであったように文化発信の場に戻したいと考えています。

日本の素晴らしい文化を広く伝えていくためには法事や観光だけでなく、さまざまな行事などを通して、楽しみに訪れていただける場所となることが必要だと考えております。

みなさま、どうぞお気軽に足をお運び下さい。

第25代住職 髙畠 宗一

年間行事

●1月1日 0時より歳旦諷経(さいたんふぎん)

※新年の読経です

●4月4日 開基廟にて北条時宗公毎歳忌

※時宗公は1284年(弘安7年)4月4日にお亡くなりになりました。

●7月15日 開基廟総供養

※開基廟のお堂の下には円覚寺大檀那である北条時宗公、貞時公、高時公の遺骨を納めた石櫃があると伝わっております。毎年この日、一斉のご供養をいたします。(例年8月15日でしたが、令和6年より変更になりました)

●9月12日 佛日庵開祖忌

佛日庵の中興開祖 鶴隠周音禅師のご命日です。

●9月第二日曜日 佛日庵檀信徒大施餓鬼会

※檀信徒以外の方のお参りはできません。(例年8月8日でしたが、令和6年より変更になりました)

●12月31日 午後11時再開門〜歳旦諷経

毎月の行事

●4日 北条時宗公毎月忌

●18日 観音様の日

●22日 北条高時公毎月忌

●24日 お地蔵様の日

●26日 北条貞時公毎月忌